1 – Histoire et organisation des modes, de la réalité à la subjectivité

__________ Index de l’organisation générale et des modes des verbes __________

Le verbe et ses origines

Histoire et organisation des modes

Les origines

– Mode indicatif : le plan du réel

– Mode impératif : la volonté de changer le réel

– Mode conditionnel : l’irréel, l’hypothèse la spéculation

– Mode subjonctif : la subjectivité

– Conclusion

Le verbe et ses origines

“Quel mystère que le vivant, entre infiniment grand et infiniment petit, copie et reproduise d’instinct les lois si complexes de l’univers !”

Avant de conjuguer un verbe au présent, au passé ou au futur, à l’indicatif, au conditionnel ou au subjonctif, à la forme active, passive ou pronominale, il convient de s’interroger sur la structure générale du système, de remonter un peu à ses origines, avant de l’observer et de le comprendre dans sa modeste complexité.

Histoire et organisation des modes, de la réalité à la subjectivité

Une vision claire de l’organisation générale de la conjugaison basée sur la connaissance de ses origines, est le moyen de la rendre vivante, voire passionnante, à ceux qui l’abordent parfois avec méfiance, et de reconnaître la place de tous ses éléments, au fur et à mesure de leur apparition au sein de la grande famille des verbes. Elle ouvre la voie à une vraie compréhension de leurs relations, aussi bien temporelles que modales.

Comment comprendre les parties sans une vision claire de l’ensemble ?

Une brève évocation des origines si fascinantes du verbe est aussi un moyen de captiver l’intérêt, d’en montrer les innombrables péripéties et d’offrir, à toutes celles et à tous ceux qui s’y intéressent de près ou de loin, une nouvelle image, plus attirante et plus dynamique de la belle et profonde architecture de notre langue.

Les origines

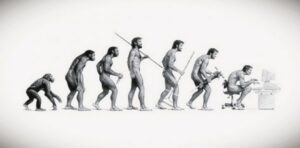

Cris, soupirs, appels, exclamations, onomatopées, les origines du langage, qui n’apparaît comme tel que 150 à 200 mille ans avant notre ère avec homo sapiens, remontent pourtant, sous forme de sons plutôt que de mots, aux premiers humains. Graduellement plus varié, plus riche, plus précis, le langage comme l’outil va se développer, à leur service. Toutes les langues portent ainsi, au plus profond de leurs structures, les marques effacées du développement et de l’histoire de l’humanité.

Jusqu’à l’australopithèque Lucy, notre arrière arrière … grand-mère de plus de trois millions d’années, et longtemps encore après elle, nos ancêtres pré–humains ne possédaient qu’une intelligence cérébrale rudimentaire, animale. Le volume de leur cerveau, et surtout l’organisation et la connexion de leurs neurones ne leur permettaient pas encore, ou très peu, de concevoir des hypothèses complexes. Ils avaient une mémoire instinctive déjà développée, mais vivaient beaucoup plus que nous au jour le jour, dans l’instant. Nous dirions qu’ils vivaient dans le mode du réel, le mode indicatif.

Un humain du XXIème siècle ne peut que difficilement imaginer combien le monde de nos ancêtres était dur, et avec quelle détermination ils cherchaient un moyen de soulager leurs souffrances et d’espérer. Le mode impératif préfigure déjà ce besoin de changer la réalité, de s’affranchir de ses lois souvent cruelles.

Mais la solution n’est pas encore là. Les appels aux Dieux (“Donnez–nous aujourd’hui notre pain …”) n’y changent rien, ou presque. Un pas décisif reste à franchir.

Dans les centaines de milliers d’années qui ont suivi, au cours de la lente multiplication des neurones d’un cerveau plus volumineux, mieux nourri et mieux irrigué, homo habilis puis homo-sapiens développent les premières hypothèses complexes, les premiers “si”. A travers de très longs intervalles de temps et d’espaces, à travers les hasards de la génétique et les nécessités de la survie (J. Monod), ils ont basculé dans le mode de l’intelligence, le mode conditionnel.

« Si je perçais ce rondin en son centre, j’en ferais des outils capables de porter plus loin de lourdes charges. »

« Si je frottais l’extrémité de ce morceau de bois, est-ce qu’il s’enflammerait ? »

Les premiers “si” suivis de millions, de milliards d’autres “si”, à l’origine de la programmation infiniment complexe de notre intelligence.

Les descendants d’homo sapiens héritiers de l’intelligence, pouvoir redoutable, vont progressivement et partiellement quitter la vision objective de leur environnement pour une perception et une représentation de plus en plus personnelles, égocentriques, subjectives. A leur suite, les philosophes de l’antiquité donnent une forme verbale à ce nouveau mode psychologique de la pensée humaine ; ils le baptisent “subjectif”. Ainsi, dans le monde méditerranéen est né le mode subjonctif.

Indicatif, impératif, conditionnel et subjonctif, marches successives du réel au subjectif, de l’animal à l’homme, gardent les traces de cette lente évolution et nous laissent entrevoir une nouvelle approche du verbe, plus humaine, plus profonde et plus ancrée dans la réalité de son histoire.

De la naissance à la mort, l’humain comme l’humanité, suivent le même chemin : la merveilleuse découverte du réel, le besoin de le plier à ses désirs, l’apprentissage de l’intelligence et la dérive vers la subjectivité. L’humain comme l’humanité, le même chemin, de la naissance à la mort.

Bien sûr, tout ceci ne s’est pas déroulé aussi clairement, aussi chronologiquement. Bien sûr, les ères indicatives, impératives, conditionnelles et subjonctives sont apparues, se sont chevauchées et entremêlées à des échelles de temps et d’espace difficiles à conceptualiser. Epoques et lieux géographiques sont si vastes qu’il est impossible, même pour les spécialistes, de les placer précisément.

Pourtant, ne peut-on pas entrevoir, entre l’architecture de la conjugaison des langues indo-européennes (et d’autres) et l’évolution de “l’intelligence humaine” et de son langage, des similitudes troublantes ?

Assez troublantes pour permettre au professeur, peut-être un peu abusivement nous diront certain(e)s, de les mettre au service d’une meilleure compréhension et surtout d’une approche tellement plus attractive d’une matière passionnante restée fort injustement, pour beaucoup d’étudiants, plutôt sèche et stérile.

Mode indicatif : le plan du réel

La réalité c’est notre présent, notre passé et ce que nous anticipons comme plus ou moins certain dans l’avenir.

Tout ce qui est dit, sans mentir bien sûr, à tous les temps de l’indicatif, doit être vrai.

Je ne peux pas dire : « Je suis Président de la République. » ni : « Il a neigé le 14 juillet à Paris. » ni encore : « Charlemagne était chinois. »

Sur le plan de la réalité il y a maintenant (le présent), hier (le passé) et demain (le futur). Il y a un passé achevé (le passé composé), un passé non achevé (l’imparfait), un passé du passé (le plus que parfait) et un passé proche. Il y a le moment présent (le présent ou le présent progressif). Il y a un futur très proche (le futur proche), un futur plus lointain (le futur simple) et un futur avant le futur (le futur antérieur). Chacun de ces temps n’ayant vocation qu’à exprimer la réalité à l’intérieur de l’espace temps.

Mode impératif : la volonté de changer la réalité

« Arrêtez ! » (l’ordre) « Ne faites pas comme ça ! » (le conseil) ou « Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien ! » (l’appel à une entité imaginaire.)

L’impératif préfigure déjà le besoin de changer la réalité, de s’affranchir de ses lois souvent cruelles ; un pas vers l’hypothèse et l’intelligence. Un humain du XXIème siècle ne peut que difficilement imaginer combien le monde de nos ancêtres était dur, et avec quelle détermination ils cherchaient un moyen de soulager leurs souffrances et d’espérer.

Après l’instinct de dominer l’autre et la nature par l’ordre et la force, nait l’illusion d’influencer les éléments par la magie et sa forme plus élaborée, la prière à un dieu tout puissant, père imaginaire. “Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien !”

Pourtant, tout cela ne suffit pas. L’ultime (ou la prochaine) réponse à la survie de l’humain est à venir. Une autre marche reste à gravir vers un outil plus puissant, qui va permettre la domination définitive sur les éléménts : l’hypothèse, le conditionnel, l’intelligence.

Le mode impératif ne connait que deux temps, le présent et le passé.

– N’oublie pas !

– Ayez fini avant ce soir.

Mode conditionnel : l’irréel, l’hypothèse, la spéculation

– Si avec ce bâton je prenais appui sur ce rocher, je pourrais soulever un poids beaucoup plus lourd.

Chercher une solution est universel, mais imaginer, modéliser un concept abstrait et y croire assez pour l’appliquer, demande un cerveau que n’avaient pas les ancêtres d’homo sapiens. “Si Homo sapiens règne sur le monde, c’est parce qu’il est le seul animal capable de croire en des choses qui n’existent que dans son imagination” (Sapiens Yuval Noah Harari)

– Si je donnais cette forme à mon outil, il serait mieux adapté à mon travail.

– Ce bâton est beaucoup plus long que moi, en le levant je pourrais attraper ce beau fruit tout en-haut de l’arbre.

Des “si” des millions, des milliards de “si”, incrémentations incalculables de notre propre intelligence.

Pour l’apprenant, le mode conditionnel est l’ouverture sur une communication plus opérationnelle, spéculative, voire contestataire. Il va lui permettre, au-delà de la simple explication des faits, de devenir acteur du débat dans le raisonnement, la controverse ou le désaccord.

Le mode conditionnel connait trois temps : un présent, un passé, et un condionnel passé deuxième forme qui a disparu de la langue orale et écrite contemporaine.

– Pourriez-vous m’aider ?

– Le VIH serait apparu en Afrique dans les années 50.

– Qui l’eût cru ?

Mode subjonctif : la subjectivité

La subjectivité, c’est notre propre perception de ce qui nous entoure. Elle résulte de nos origines, de notre culture, de notre éducation, de nos expériences, de nos désirs, de nos craintes, de nos doutes, etc.

« Le subjonctif présente l’action comme n’étant pas placée sur le plan de la réalité, comme simplement envisagée dans la pensée. » M. Grévisse

« J’aimerais tellement qu’il fasse beau ! »

« Je doute qu’on puisse y arriver. »

« Il faudrait que tout le monde soit heureux. »

« Il n’est pas impossible que l’être humain vive un jour sur une autre planète. »

Cette perception de notre environnement, non pas objective, mais déformée par notre subjectivité, est le domaine du subjonctif… Et cette subjectivité n’est-elle pas la conséquence de notre modeste intelligence ?

Quel beau mystère quand-même ! Quelle histoire passionnante que celle de l’humain et de son langage !

Dans la langue parlée, il y a un présent et un passé du subjonctif, mais pas de futur. C’est le présent du subjonctif qui toujours se substituera à ce futur du subjonctif inexistant.

– Nous sommes heureux que vous participiez à notre prochaine réunion.

– Vous vous réjouissez qu’elle ait battu le record du monde.

L’imparfait du subjonctif reste un temps littéraire, encore souvent rencontré dans le roman, même contemporain.

– J’aurais préféré qu’il fût moins arrogant. (imparfait du subjonctif)

Quant au plus que parfait du subjonctif, il n’est plus qu’un souvenir des siècles passés.

– Il fallait qu’ils fussent rentrés avant notre arrivée. (plus que parfait du subjonctif)

Dans toutes les langues indo-européennes, indicatif, impératif et conditionnel parlent du long chemin de l’animal à l’homme, de la conscience d’être à l’intelligence. Plus présent dans les langues romanes, le subjonctif n’est apparu dans le monde occidental qu’il y a quelques secondes à l’échelle de l’humanité, probablement sur les beaux rivages de la Méditerranée.

Conclusion

L’organisation en trois groupes (1er, 2ème et 3ème groupe) ainsi que la division en trois formes (active, passive et pronominale) introduiront notre étude par la mécanique générale du verbe.

L’ouvrage présenté ici repose sur la base des quatre modes de la conjugaison présentés ci-dessus : indicatif (le réel), impératif (la volonté de changer le réel), conditionnel (l’irréel) et subjonctif (le subjectif). Trois autres modes n’indiquant pas un degré quelconque de réalité ou d’irréalité viendront s’ajouter à cet ensemble, pour compléter l’étude du verbe sous toutes ses formes : le mode infinitif (mode nominal du verbe), le mode participe (mode adjectival du verbe), et le mode gérondif (mode adverbial du verbe).

Enfin, le travail indispensable d’automatisation de la conjugaison à partir des fiches de conjugaison, sera un élément omniprésent à cette méthode du verbe.