9 – Le mode subjonctif

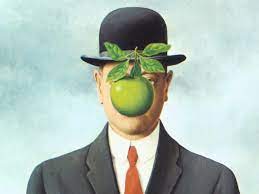

La vérité n’existe pas :

tout n’est que vision subjective

et opinions.

Le fils de l’homme : René Magritte

– Gervaise se sentait flattée que l’homme lui fasse la cour. E. Zola

– Coupeau vivait dans la peur que les vieux démons de l’alcool ne reviennent le tourmenter. E Zola

– C’est un drame que les êtres humains soient, sans le savoir, les objets de tout ce qui les a précédés.

Le subjonctif est le mode de la subjectivité

Il exprime notre appréciation et notre interprétation des faits, notre volonté, nos émotions, nos doutes ; en un mot, notre subjectivité.

– Tout le monde était ravi qu’il fasse beau, pourtant certains avaient peur qu’il pleuve.

– Certains apprécient qu’on les conseille, d’autre refusent qu’on veuille les aider.

Généralement, le subjonctif exprime qu’un fait ou qu’une action ne sont pas réalisés sur le plan de la réalité.

– Il faudrait qu’il prenne des risques, mais je doute qu’il en ait le courage.

– Je voudrais qu’il fasse beau et que nous puissions profiter du soleil, mais il pleut.

Après l’indicatif (l’expression de la réalité), l’impératif (la volonté de transformer la réalité), le conditionnel (l’expression de l’irréalité, de l’hypothèse), le subjonctif, comme la conséquence de cette escalade vers le virtuel, est l’expression de notre interprétation du monde, non tel qu’il est, mais tel que nous le voyons ou voudrions le voir, à travers notre propre subjectivité.

Ces quatre modes (indicatif, impératif, conditionnel et subjonctif) représentent le fondement de l’esprit de la conjugaison et la base sur laquelle les verbes sont structurés.

Le subjonctif appartient aux langues romanes. Il est originaire du latin classique “subjungere”, qui signifie “subordonner”. Ainsi, le subjonctif sera très souvent subordonné à une idée principale exprimant la subjectivité. Par son emploi, il va infléchir le sens d’une phrase ou d’un verbe vers des nuances de doute, d’incertitude, de possibilité, d’appréciation …

Qu’est-ce que la subjectivité ?

La subjectivité est la perception du sujet colorée et déformée par sa culture, son éducation, ses expériences, son genre, etc. : en un mot, sa personnalité. La subjectivité s’oppose à l’objectivité qui observe de manière neutre, sans jugement et sans faire intervenir de préférences ou d’idées personnelles, avec pour seules références la réalité.

… En fait, ceci n’est pas une pipe, mais seulement son image.

__________ Index des temps et des emplois du subjonctif __________

Tous les emplois du subjonctif

1 – Le subjonctif dans les subordonnées conjonctives

2 – La proposition subordonnée précède la principale

3 – Le subjonctif dans les subordonnées relatives

– Les pronoms relatifs

– Subjonctif par attraction modale

4 – Le subjonctif introduit par des locutions conjonctives

5 – Le subjonctif et l’impératif indirect

Les quatre temps du subjonctif

Le présent du subjonctif :

– Il faut qu’elle aille chez son coiffeur.

Le passé du subjonctif :

– On craint qu’il (ne) soit tombé malade.

L’imparfait du subjonctif :

– Auriez-vous préféré qu’il semblât moins hésitant ?

Le plus-que-parfait du subjonctif :

– Elle s’indignait qu’il fût parti sans la saluer.

Présent du subjonctif

– Nous sommes heureux que vous soyez ici maintenant.

– Il faut maintenant que vous nous donniez une réponse.

Le subjonctif présent est un temps simple. Il indique que le moment de la proposition subordonnée au subjonctif est soit le même, soit futur par rapport au moment de la proposition principale.

Le présent du subjonctif est à la fois présent et futur, puisqu’il n’existe pas de subjonctif futur.

– Elle attend (maintenant) que quelqu’un vienne l’aider (dans un instant) à porter ses valises.

– On doute (maintenant) que leur équipe puisse gagner son prochain match.

– Ce serait merveilleux qu’une seule vie nous permette de réaliser tous nos rêves.

En règle générale, la proposition subordonnée est marquée du subjonctif quand la proposition principale exprime la subjectivité (volonté, sentiment, possibilité, nécessité, appréciation, doute, …)

Présent du subjonctif : fonction et morphologie

Présent du subjonctif : fiche de conjugaison

Présent du subjonctif – morphologie : exercices écrits et exercices d’automatisations

Passé du subjonctif

Le subjonctif passé est un temps composé. Il marque l’antériorité de la proposition subordonnée (le plus souvent introduite par la conjonction de subordination “que”) par rapport à une proposition principale exprimant un fait subjectif (volonté, sentiment, possibilité, nécessité, appréciation, doute, …).

– Ils sont en retard. J’ai peur (maintenant) qu’ils aient eu un accident (avant d’arriver ici).

– Je suis étonnée que vous ne m’ayez pas appelée hier matin après votre arrivée.

– Le jury doute que l’accusé ait tué sa victime accidentellement.

Passé du subjonctif

Passé du subjonctif : fiche de conjugaison

Passé du subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

Le présent et le passé du subjonctif sont d’un emploi aussi courant que celui de l’indicatif ou du conditionnel, à tous les niveaux du langage parlé comme écrit.

Par contre, l’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif ne sont pratiquement plus employés dans la langue parlée. Toutefois, on rencontre l’imparfait du subjonctif dans la langue littéraire (romans et parfois journaux) et dans certaines formes de discours très soutenues.

Imparfait du subjonctif

L’imparfait du subjonctif est un temps simple qui a pratiquement disparu de la langue parlée. A l’oral, il s’emploie dans certaines tournures ou dans certaines formes de discours très soutenues et considérées aujourd’hui comme vieillissantes et un brin pédantes. Dans un contexte passé, on le trouve dans la langue écrite ou littéraire, même moderne, à la place du présent du subjonctif.

– Elle s’était attendue à ce qu’il vienne seul. (Présent du subjonctif)

– Elle s’était attendue à ce qu’il vînt seul. (Imparfait du subjonctif)

Plus que parfait du subjonctif

– Il était inimaginable que les Grecs aient pu pénétrer dans Troie. (Passé du subjonctif)

– Il était inimaginable que les Grecs eussent pu pénétrer dans Troie. (Plus que parfait du subjonctif)

Le plus que parfait du subjonctif est un temps composé des auxiliaires avoir ou être à l’imparfait du subjonctif, suivis du participe passé du verbe. Il appartient, comme tous les temps du subjonctif, au domaine du subjectif, du non réalisé, du possible.

Comme le plus que parfait de l’indicatif, il indique une action ou un état passés, par rapport à une autre action ou un autre état déjà passés.

A noter que sa conjugaison est identique à celle du conditionnel passé deuxième forme.

– Qu’il eût été (qu’il ait été) présent, les choses eussent été (auraient été) très différentes.

– Le jury doutait qu’ils eussent écrit (qu’ils aient écrit) ce texte sans tricher.

– Que nous fussions partis (que nous soyons partis) si tôt eût été (aurait été) impossible.

Le plus que parfait du subjonctif n’est pas employé dans la langue parlée, et a pratiquement disparu de la langue écrite.

Subjonctif ou indicatif

Le subjonctif, mode de la subjectivité, loin des contingences de temps et de la réalité extérieure, s’oppose à l’indicatif, mode de la réalité à l’intérieur de l’espace temps.

– Je regrette qu’on ne puisse pas y aller à pied. (Subjectivité + subjonctif)

– Elle m’a dit qu’on pouvait y aller à pied. (Fait réel + indicatif)

– Il est clair que cette année leurs résultats n’ont pas été bons. (Fait réel + indicatif)

– Il faudrait qu’ils soient meilleurs l’année prochaine. (Subjectivité + subjonctif)

– Il est vrai qu’il est imprudent, pourtant j’aimerais bien qu’il fasse plus attention.

– Il me promet qu’il viendra, mais je doute qu’il tienne sa promesse.

– Je sais qu’elle ne sera pas d’accord, j’aimerais pourtant qu’elle consente à quelques compromis.

Subjonctif ou indicatif (ou infinitif) : exercices écrits et exercices d’automatisations

Subjonctif ou infinitif

1 – Quand le sujet de la proposition principale et celui de la proposition subordonnée sont la même personne, l’infinitif remplace le verbe subordonné quel que soit son mode, indicatif, conditionnel ou subjonctif.

|

Subjonctif ou infinitif |

Les deux sujets ne sont pas la même personne. – Elle est ravie que ses enfants viennent. |

Les deux sujets sont la même personne. – Elle est ravie de venir. |

2 – La proposition subordonnée infinitive, qui ne comporte pas de sujet, est plus impersonnelle. Elle insiste sur l’action à accomplir et non sur l’obligation du sujet. Elle est dite impersonnelle.

– Il vaudrait mieux arriver à l’heure.

– Il faut être plus attentif.

Introduite pas un sujet personnel et un verbe conjugué, la proposition subordonnée (quel que soit son mode) indique clairement l’identité du sujet. Elle est dite personnelle.

– Il vaudrait mieux que vous arriviez à l’heure.

– Il faut que vous soyez plus attentif.

Subjonctif ou infinitif : exercices écrits et exercices d’automatisations

Tous les emplois du subjonctif

1 – Le subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives subjectives.

2 – Quand la proposition subordonnée précède la proposition principale.

3 – Le subjonctif introduit par certaines conjonctions de temps, de condition, d’opposition, de cause ou de but.

4 – Le subjonctif dans les propositions subordonnées relatives.

5 – Le subjonctif dans les propositions indépendantes ou principales exprimant un impératif indirect.

1 – Le subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives subjectives introduites par la conjonction de subordination “que”

On rencontre très fréquemment le subjonctif dans les propositions subordonnées introduites par un verbe principal exprimant la subjectivité, et précédées de la conjonction de subordination “que”.

– Il serait merveilleux qu’on puisse enfin guérir toutes les maladies.

La proposition principale “Il serait merveilleux …” exprime à la fois un désir et une appréciation, faits subjectifs et non réalisés sur le plan de la réalité. Elle est reliée à la proposition subordonnée “qu’on puisse enfin guérir toutes les maladies.” par la conjonction “que”. Le verbe de la proposition subordonnée “qu’on puisse” est marqué du subjonctif.

Pour mieux appréhender la notion assez floue de subjectivité, on a coutume de la diviser en 6 valeurs, elles-mêmes très générales : la nécessité, la volonté, le sentiment, la possibilité, l’appréciation et le doute.

Subjonctif dans les propositions subordonnées subjectives

Subjonctif dans les propositions subordonnées subjectives : généralités – exercices d’automatisations

___ Index des emplois du subjonctif dans les propositions subordonnées subjectives ___

a – L’expression de la nécessité : l’obligation, l’urgence, l’importance

b – L’expression de la volonté : l’ordre, l’acceptation, le refus, l’intention, le désir, la prière

c – L’expression du sentiment : la joie, la tristesse, la peur, le regret, la surprise, l’indignation

d – L’expression de la possibilité : l’éventualité, la chance, le risque

e – L’expression de l’appréciation : l’exclamation, le conseil, la suggestion, l’indifférence

f – L’expression du doute : et les verbes d’opinion, d’affirmation à la forme négative ou interrogative

Subjonctif, indicatif, conditionnel ou infinitif : exercices généraux

a – L’expression de la nécessité et le subjonctif

Quand le verbe de la proposition principale exprime la nécessité, le verbe de la proposition subordonnée, introduit par la conjonction de subordination “que”, est au subjonctif.

Une idée, un but, un besoin, un désir ou un état, au moment où ils sont considérés comme nécessaires, ne sont pas réalisés sur le plan de la réalité. Ils n’existent encore que dans la subjectivité du sujet, et non sur le plan de la réalité.

– Il faut que tout soit prêt pour la cérémonie.

– Il est urgent que l’on réponde à sa demande.

– Il est vital que les alpinistes atteignent le sommet avant la nuit.

Le subjonctif et l’expression de la nécessité

L’expression de la nécessité (subjonctif, indicatif ou infinitif) : exercices écrits et exercices d’automatisations

b – L’expression de la volonté et le subjonctif

Quand le verbe de la proposition principale exprime la volonté (l’ordre, l’obligation, le désir, l’acceptation, le refus, le but recherché, l’intention, la prière, la demande, etc.) le verbe de la proposition subordonnée, introduit par la conjonction “que”, est au subjonctif.

La chose, le but ou l’état voulus, désirés ou recherchés, ne sont pas encore réalisés au moment où on les convoite. Ils existent uniquement dans la subjectivité du sujet, et non dans la réalité.

– Elle veut que tous les employés soient présents à la réunion.

– Nous souhaitons que vous passiez de joyeuses Pâques.

– Le commandant ordonne que tous les marins soient prêts à appareiller.

Le subjonctif et l’expression de la volonté

L’expression de la volonté et le subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

c – L’expression du sentiment et des émotions avec le subjonctif

Quand le verbe de la proposition principale exprime un sentiment ou une émotion, le verbe de la proposition subordonnée, introduit par la conjonction “que”, est au subjonctif.

Nos sentiments et nos émotions n’appartiennent qu’à nous. Ils sont des ressentis personnels et parfaitement subjectifs. Si j’aime ceci, une ou un autre l’aimera-t-elle ou l’aimera-t-il aussi ?

– Nous sommes contents qu’elle vienne à notre diner.

– Les agriculteurs ont peur que la sécheresse ne détruise les récoltes.

– Les Français détestent que leur gouvernement fasse des réformes.

Le subjonctif et l’expression du sentiment

L’expression du sentiment au subjonctif présent et passé : exercices écrits et exercices d’automatisations

d – L’expression de la possibilité avec le subjonctif

Quand le verbe de la proposition principale exprime la possibilité ou l’impossibilité, le verbe de la proposition subordonnée, introduit par la conjonction “que” est au subjonctif.

Le possible n’est en rien le réel. Il est une forme de spéculation sur la réalisation ou la non réalisation d’un phénomène à venir, encore placé sur le plan de l’irréel et du non existant.

– Il est fort possible que l’intelligence artificielle révolutionne nos vies.

– Il y a des risques qu’elle nous conduise vers un avenir incertain.

– Il est peu probable qu’elle nous garantisse la paix et le bonheur.

Le subjonctif et l’expression de la possibilité

L’expression de la possibilité et le subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

e – L’expression de l’appréciation avec le subjonctif

Quand le verbe de la proposition principale exprime une appréciation, le verbe de la proposition subordonnée, introduit par la conjonction “que”, est au subjonctif.

L’appréciation nait d’une perception éminemment subjective de ce qui nous entoure et nous touche. Elle varie selon les personnes, les époques ou même les cultures. Elle est une émotion toute imprégnée de nos goûts, de nos émotions, de nos intérêts, bref subjective.

– C’est bizarre qu’il fasse la tête le jour de son anniversaire.

– Elle trouve étonnant qu’il fasse vingt degrés au mois de février.

– Il est plus prudent que la vitesse soit limitée sur les petites routes.

Un verbe principal d’état : être, paraitre, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air, etc. suivi d’un adjectif, entraine régulièrement le subjonctif dans la proposition subordonnée conjonctive.

– Il semble incroyable (verbe d’état + adjectif) qu’il faille payer si cher pour un si mauvais service.

– C’est curieux qu’il fasse si chaud en cette saison.

Si les verbes d’état sont suivis d’adjectifs exprimant la certitude ou l’évidence, ils introduisent l’indicatif ou le conditionnel.

– Il est évident qu’il faut changer nos comportements.

– Il est maintenant prouvé que nous sommes en face d’un grave défi environnemental.

– Il parait certain que quelque chose devra changer dans l’avenir.

Le subjonctif et l’expression de l’appréciation

L’expression de l’appréciation et le subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

f – L’expression du doute avec le subjonctif

Du latin dubitare “balancer, hésiter”, le doute est un état de confusion, d’indécision, qui inhibe l’action. Il est une incertitude, une hésitation face au réel. Il ballote le sujet dans la sphère ambiguë, hautement subjective de la perplexité.

Quand le verbe de la proposition principale exprime un doute, le verbe de la proposition subordonnée, introduit par la conjonction de subordination “que”, est au subjonctif.

– Parmi les jurés, beaucoup doutaient que l’accusé soit coupable.

– On n’est pas certain qu’il y ait encore des glaciers dans les prochaines décennies.

– Croyez-vous qu’on puisse un jour vivre sur Mars ?

Toutefois, nous verrons dans ce chapitre que les verbes d’opinion, d’appréciation ou de certitude à la forme négative, couramment suivis du sujonctif pour exprimer le doute, pourront également introduire l’indicatif ou le conditionnel pour atténuer, voire annuler la nuance de doute.

– Pensez-vous qu’on puisse réaliser un tel exploit ? (Cela semble impossible.)

– Pensez-vous qu’on pourra réaliser un tel exploit ? (Ce sera difficile.)

Le subjonctif et l’expression du doute

L’expression du doute et le subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

Subjonctif, indicatif, conditionnel ou infinitif : exercices généraux

Les 12 exercices d’automatisations suivants sont tous construits sur le même modèle. Leur objectif est de pratiquer quelques verbes importants à tous les modes et à tous les temps, et de mieux percevoir leurs nuances de sens (réalité, possibilité, doute, certitude, condition, subjectivité, etc.), et ce qu’entrainent ces nuances (indicatif, impératif, conditionnel, subjonctif ou infinitif).

2 – Quand la proposition subordonnée précède la proposition principale

Pour mettre en relief, renforcer le sentiment, l’émotion, l’exclamation, l’urgence, la proposition subordonnée (en prolepse), introduite par la conjonction de subordination “que”, peut précéder la proposition principale. On appelle aussi cette subordonnée, subordonnée principale.

Dans ce cas, le verbe de la subordonnée est souvent marqué du subjonctif.

– Que son livre soit un grand succès, tout le monde le souhaite.

Toutefois, le verbe subordonné peut se tourner à l’indicatif ou au conditionnel, selon son degré de réalité ou d’irréalité.

– Que son livre est un grand succès, tout le monde le sait.

3 – Le subjonctif dans les propositions subordonnées relatives

A la différence de la proposition subordonnée conjonctive (introduite par une conjonction de subordination), la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, préposition + lequel/laquelle/lesquels/lesquelles. Elle dépend, comme la proposition subordonnée conjonctive, d’une proposition principale qui déterminera son mode verbal : indicatif, infinitif, conditionnel ou subjonctif.

– C’était une très belle et très vieille maison où mes grands-parents recevaient toute la famille.

– C’est dans cette maison que j’ai passé les plus beaux moments dont je me souvienne.

Tous les modes peuvent être employés dans les propositions subordonnées relatives (indicatif, conditionnel, infinitif ou subjonctif), l’indicatif restant le plus fréquent.

Dans certaines circonstances : quand l’antécédent est accompagné d’un superlatif, quand la proposition principale exprime le but, l’intention, le souhait, la recherche, l’hypothèse, ou quand l’antécédent est nié ou inexistant, on emploie le mode subjonctif dans la proposition subordonnée relative (introduite par un pronom relatif).

_______ Index des emplois du subjonctif dans les propositions subordonnées relatives _______

a – Quand l’antécédent est précédé d’un superlatif, ou si l’antécédent est exclusif ou ultime

b – Quand la proposition principale exprime la recherche ou quand l’existence de l’antécédant est mise en doute

c – Quand la proposition principale exprime la volonté, le désir ou le but

d – Quand l’antécédent est indéfini, vide ou exprime la restriction

e – Quand le verbe de la proposition subordonnée relative dépend d’un autre verbe au subjonctif

a – Quand l’antécédent contient un superlatif, une expression formée à partir d’un adjectif superlatif, ou si l’antécédent est unique, exclusif ou ultime.

On emploie le subjonctif dans les propositions subordonnées relatives, lorsque l’antécédent est accompagné d’un superlatif (le meilleur, le pire, le plus + adj, le moins + adj, etc.) ou s’il exprime un degré ultime d’exclusivité ou d’exception.

– La gentillesse n’est-elle pas le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à autrui ?

– La guerre est la pire extrémité à laquelle aboutisse les haines.

L’emploi du subjonctif vient ici tempérer, modérer la certitude trop tranchée, trop péremptoire du superlatif, qu’il adoucit d’une légère nuance de virtualité, voire de doute.

– C’est le meilleur livre que j’aie jamais lu. (Mais est-il réellement le meilleur ?)

L’indicatif, au contraire, insistera sur la réalité de l’existence de l’antécédent, ou sur son rang au sein d’une liste de choix.

– C’est le meilleur livre qui a reçu le prix Goncourt.

– C’est la meilleure option que nous avons retenue. (Il y en avait d’autres et notre choix s’est porté sur celle-là.)

Quand l’antécédent contient un superlatif

Quand l’antécédent contient un superlatif : exercices écrits et exercices d’automatisations

b – Quand la proposition principale exprime une idée de recherche, ou si l’existence de l’antécédent est mise en doute.

L’emploi du subjonctif se justifie ici par le doute mis sur l’existence ou la réalité de l’objet (l’antécédent) recherché.

La recherche indique la non existence momentanée de l’objet recherché, qui n’appartient donc pas encore au plan de la réalité. Pour cette raison, même introduites par un pronom relatif (et pas uniquement par la conjonction de subordination “que”), les propositions subordonnées relatives introduites par les verbes de recherche ou de doute, sont fortement marquées du subjonctif.

– Comment trouver la formule qui puisse lui rendre sa jeunesse ?

Toutefois, le conditionnel, ou même l’indicatif, remplacent le subjonctif, quand l’objet recherché, bien que non encore découvert, existe vraiment.

– Nous cherchons les clés que nous avons égarées dans un tiroir. ( Mais nous savons que ces clés existent.)

– Nous cherchons des clés qui puissent ouvrir les portes du paradis. (Mais de telles clés n’existent sans doute pas. Et que dire du Paradis ?)

– La police était en quête d’un témoin qui pourrait l’aider dans son enquête. (La police savait qu’elle en trouverait un.)

– La police était en quête d’un témoin qui puisse l’aider dans son enquête. (… Mais y en avait-il un, et pourrait-il l’aider ?)

Quand la proposition principale exprime la recherche

Quand la proposition principale exprime la recherche : exercices écrits et exercices d’automatisations

c – Quand la proposition principale exprime la volonté ou le désir

La volonté comme le désir sont des affects éminemment subjectifs, non réalisés sur le plan de la réalité. Pour cette raison, même introduites par un pronom relatif (et pas uniquement par une conjonction de subordination), les propositions subordonnées relatives introduites par les verbes de désir ou de volonté, sont fortement marquées du subjonctif.

– Ils exigeaient un résultat qui soit parfait et que personne ne puisse contester.

– Elle briguait un poste qui réponde à ses ambitions.

Toutefois, le conditionnel ou même l’indicatif se substituent au subjonctif, quand l’irréalité ou l’impossibilité sont moins marquées, voire absentes.

– Désireriez-vous porter des vêtements dans lesquels vous ne vous sentiez pas à l’aise ? (Ce serait absurde !)

– Désireriez-vous porter des vêtements dans lesquels vous ne vous sentiriez pas à l’aise ? (Pourtant, de tels vêtements existent, libre à vous de choisir.)

– Qui souhaiterait vivre dans un pays où l’on ne puisse pas s’exprimer librement. (L’idée d’un tel pays semble bien théorique.)

– Qui souhaiterait vivre dans un pays où l’on ne pourrait pas s’exprimer librement. (L’existence d’un tel pays semble plus proche.)

– Qui souhaiterait vivre dans un pays où l’on ne peut pas s’exprimer librement. (Hélas, de tels pays existent.)

Quand la proposition principale exprime la volonté ou le désir

Quand la proposition principale exprime la volonté ou le désir : exercices écrits et exercices d’automatisations

d – Quand l’antécédent est indéfini, vide ou exprime la restriction, ou si son existence est niée

L’emploi du subjonctif dans la proposition subordonnée relative se justifie ici par la non existence de l’antécédent, qui la rend irréelle ou impossible à réaliser sur le plan de la réalité.

La zone à la fois étroite et subtile entre réalisable et irréalisable, objectif et subjectif, est souvent difficile à déterminer.

Le subjonctif est plus qu’un ensemble de règles. Il est émaillé de subtilités, de finesses, de doubles interprétations, où bien souvent le Français qui parle l’emploie sur la base de critères aussi bien phonétiques, esthétiques, que grammaticaux.

Le subjonctif est également, ne l’oublions pas, le mode de l’élégance. Le “bon français” est avant tout le “beau français”, et nombreux sont celles et ceux qui parfois sacrifient la règle au style. Comment le leur reprocher ?

– Le miel est le seul aliment qui peut se garder plus de 3000 ans. On en a d’ailleurs retrouvé, parfaitement comestible, dans des tombes égyptiennes. Par contre il n’existe aucun liquide qui puisse se garder aussi longtemps.

– Il n’y a rien que nous puissions faire pour vous.

Quand l’antécédent est indéfini

Quand l’antécédent est indéfini : exercices écrits et exercices d’automatisations

e – Le subjonctif par attraction modale

Une proposition subordonnée relative ou conjonctive, dépendant d’une première proposition au subjonctif, est souvent marquée du subjonctif, que la réalité de l’antécédent soit, ou ne soit pas mise en doute. On parle alors de subjonctif par attraction modale.

– Elle ne pouvait pas croire qu’il y ait tant des gens qui fassent la grève pour une raison aussi futile.

– Existe-t-il un guérisseur qui connaisse une formule qui puisse guérir les brûlures du zona ?

Mais attention ! Dans la même situation, l’indicatif ou le conditionnel de la proposition subordonnée relative ou conjonctive marquent que la réalité de l’antécédent n’est pas (ou peu) douteuse.

Pourtant, on tournera souvent le deuxième verbe au subjonctif, pour des raisons beaucoup plus d’esthétique que de précision grammaticale.

– Indiquez-moi un guérisseur qui connaisse la formule qui peut guérir les brûlures du zona. (D’après moi, cette formule existe.)

– Je souhaite qu’elle puisse trouver quelqu’un qui sache/saurait/saura la rendre heureuse.

– On rêve qu’apparaisse un génie qui sache résoudre tous nos problèmes. (Magie n’est pas réalité.)

– On doute qu’il y ait encore beaucoup de gens qui choisissent de ne vivre que pour aider les autres.

– Les alchimistes cherchaient la pierre philosophale qui permette d’accéder à l’absolu, et à partir de laquelle on puisse créer un or qui soit plus pur que tous les autres.

Subjonctif par attraction modale

Subjonctif par attraction modale : exercices écrits

4 – Le subjonctif introduit par certaines locutions conjonctives

_____________ Index des conjonctions introduisant le subjonctif _____________

Locutions, conjonctions et locutions conjonctives

Une locution est un groupe de mots ayant la même fonction qu’un nom, qu’un verbe, qu’un adverbe ou qu’une préposition.

– Les locutions peuvent être nominales : une sage femme – la mise en scène – un escalier roulant – la mi-temps – etc.

– Les locutions verbales : prendre part à – faire levier – montrer du doigt – être culotté – sortir de ses gonds – changer d’avis – etc.

– Les locutions adverbiales : dix pour cent – comme toujours – en bas – au-dessus – en partie – du tac au tac – quelque part – etc.

– Les locutions prépositives : en dessous de – à l’intérieur de – grâce à – à l’égard de – à l’encontre de – à la merci de – etc.

– Les locutions conjonctives : au cas où – afin que – à condition que – pour peu que – le fait que – sans que – quand bien même – etc.

Les conjonctions sont des mots invariables qui mettent en relation deux mots, deux groupes de mots, deux propositions ou deux phrases . S’il existe un lien de dépendance entre deux propositions, la conjonction est dite de subordination.

– Et – ou – ni – mais – or – car – donc (conjonctions de coordination)

– Si – que – comme – quand – lorsque (conjonctions de subordination)

– Quoique – puisque – parce que – lorsque – etc.

– Il aimait le milieu de la nuit, quand tout était calme et que ni la mer ni le vent ne troublaient le silence.

– Elle avait promis qu’elle viendrait lorsqu’elle aurait terminé son travail.

– Dites nous si votre voyage s’est passé comme vous l’espériez.

Les locutions conjonctives sont la réunion de deux ou plusieurs mots équivalents à une conjonction. Elles sont souvent accompagnées de la conjonction “que”

– Ne déplacez pas le blessé avant que les pompiers n’arrivent !

– Ils ont réagi dès qu’ils ont appris la nouvelle, parce que la situation était particulièrement urgente.

A noter : Une locution conjonctive est donc une conjonction formée de plusieurs mots. “Que” est une conjonction, “en attendant que” est une locution conjonctive. Pour cette raison, on a souvent tendance à abréger le terme un peu verbeux “locution conjonctive” en ″conjonction”.

Certaines locutions conjonctives : de temps, de condition, d’opposition, de concession, de but et de cause introduisent le subjonctif

Avant que – jusqu’à ce que – bien que – à moins que – à condition que – pour peu que – pour que – afin que – si tant est que – de sorte que – sans que – etc.

– Ne déplacez pas le blessé avant que les pompiers n’arrivent !

– On prendrait l’avion, à condition qu’il n’y ait plus de train.

– Il est vrai que les températures ont augmenté, encore qu’il fasse toujours très froid en Chine et en Russie.

Ces conjonctions font l’objet de ce chapitre dédié au mode subjonctif. Toutefois, au fur et à mesure des explications et des exercices, elles seront mélangées à des conjonctions et locutions conjonctives introduisant d’autres modes (indicatif, conditionnel, infinitif ou participe), afin d’explorer un ensemble plus vaste de conjonctions.

a – Les conjonctions de temps introduisant le subjonctif

Avant que – jusqu’à ce que – le temps que – il est (grand) temps que – en attendant que – d’ici à ce que

Ces conjonctions de temps introduisent toujours le subjonctif. En effet, elles montrent la situation ou l’action comme non encore réalisées, et donc hors du plan de la réalité. Elles peuvent être également suivies d’un “ne” explétif, qui insiste sur l’antériorité de l’action et donne à la phrase un style plus soutenu. Le « ne » explétif peut être omis.

– Il reste à peine quelques minutes avant que la fin du match (ne) soit sifflée.

– Les enfants restaient assis jusqu’à ce que le maitre (ne) leur dise de sortir.

D’autres conjonctions de temps introduisent l’indicatif ou le conditionnel :

Après que … – tandis que … – sitôt que … – aussitôt que … – au moment où … – quand … – etc.

– On fermera les portes après que les derniers clients seront sortis.

– Au moment où l’orage a éclaté, elle était dans la forêt.

Conjonctions de temps introduisant le subjonctif

Conjonctions de temps introduisant le subjonctif : exercices écrits, exercices d’automatisations et exercice de prise de parole

b – Les conjonctions de condition introduisant le subjonctif

A condition que – sous réserve que – pour peu que – à moins que – en supposant que – à supposer que – en admettant que – pourvu que – si tant est que – que … ou que – pour autant que – autant que

– On le ferait, si tant est que ce soit possible. (Si c’était possible.)

– Pour peu que j’aie raison, je gagnerai mon pari. (Si j’ai raison …)

– Nous prendrons le TGV, à moins qu’il y ait une grève. (S’il n’y a pas …)

D’autres conjonctions de condition introduisent l’indicatif ou le conditionnel :

Quand bien même – même si – au cas où – si jamais – dans la mesure où – etc.

– Quand bien même il serait millionnaire, il resterait avare.

– Même si vous ne comprenez plus le monde d’aujourd’hui, vous devez l’accepter.

Conjonctions de condition introduisant le subjonctif

Conjonctions de condition et subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

c – Les conjonctions d’opposition et de concession introduisant le subjonctif

Bien que – quoique – encore que – malgré que – sans que – quoi que – qui que – où que – quoi qu’il en soit – quel(s)/quelle(s) que soi(en)t – si + adj. + que – pour + adj. + que – quelque + adj. + que – tout + nom + que

– Bien qu’il fasse très froid, elle ne porte qu’un chemisier en coton.

– On ne pourra pas partir au bord de la mer, encore que nous en ayons très envie.

– Elle était entrée dans la résistance, sans que personne ne le sache.

Certaines conjonctions d’opposition et de concession introduisent le subjonctif, d’autres l’indicatif ou le conditionnel.

Les conjonctions d’opposition ou de concession suivantes introduisent l’indicatif ou le conditionnel :

Même si – mais – or – cependant – par contre – quand bien même – toutefois – quand même – avoir beau – malgré – vu que – etc.

– Elle l’aimerait, quand bien même il serait un criminel.

– On viendra pour l’apéritif, par contre on rentrera tôt.

– Alors qu’il n’avait que dix ans, il pouvait effectuer, de tête, des opérations extrêmement complexes.

Conjonctions d’opposition et de concession introduisant le subjonctif

Conjonctions d’opposition, de concession et le subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

d – Les conjonctions de cause introduisant le subjonctif

Le fait que – du fait que – soit que … soit que – non (pas) que (mais parce que) – ce n’est pas que – loin que

– Le fait que personne ne soit intervenu est à l’origine du drame.

– Si je vous pose cette question, ce n’est pas que je veuille vous critiquer, c’est plutôt pour vous conseiller.

Certaines locutions conjonctives de cause introduisent le subjonctif, d’autres l’indicatif ou le conditionnel.

Les locutions conjonctives et les conjonctions suivantes exprimant la cause, introduisent l’indicatif ou le conditionnel :

Parce que – du fait que – comme – vu que – car – étant donné que – d’autant que – en effet – etc.

– Ils n’étaient pas sortis parce qu’il pleuvait.

– Etant donné que vous êtes au courant, mieux vaut ne rien vous cacher.

– Son irritation vient du fait qu’elle a perdu beaucoup de temps pour rien.

Conjonctions de cause et subjonctif

Conjonctions de cause introduisant le subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

e – Les conjonctions de but introduisant le subjonctif

Les propositions subordonnées conjonctives compléments circonstanciels de but, introduites par les conjonctions de but ci-dessous, expriment une volonté, un souhait, et introduisent donc toujours le subjonctif.

Pour que – afin que – que – de (telle) sorte que – de (telle) façon que – de (telle) manière que – de peur que – de crainte que

– Elle fait tout pour que ses enfants soient heureux.

– De crainte que vous ne vous perdiez, je vous donnerai un plan.

Privées de la conjonction de subordination “que” et simplement suivies d’une préposition, ces conjonctions de but introduisent l’infinitif :

Pour – afin de – de façon à – de peur de – de crainte de – en vue de – dans l’espoir de – avec l’intention de – etc.

– Il avait sacrifié sa vie, afin de la rendre heureuse.

– Pour réussir votre soufflé au fromage, respectez bien la recette !

Conjonctions de but introduisant le subjonctif

Conjonctions de but et subjonctif : exercices écrits et exercices d’automatisations

Toutes les conjonctions

Les conjonctions (si, que, or, quand, donc, mais, etc.) et les locutions conjonctives (bien que, à moins que, quand bien même, tandis que, etc.), sont les connecteurs nécessaires et permanents des différentes parties de la phrase. Ils permettent de rendre un exposé plus clair et mieux structuré.

Les exercices suivants ont pour objectif d’automatiser la pratique de tous ces connecteurs, de manière à ce qu’ils deviennent un outil puissant de l’exposé oral comme écrit.

Locutions conjonctives et conjonctions – Pratique générale : exercices d’automatisations

5 – Le subjonctif et l’impératif indirect dans les propositions indépendantes et principales

Dans certaines propositions exprimant l’ordre, la supposition, l’indignation, le souhait, l’interdiction ou l’étonnement, le sujet parlant ne s’adresse pas directement à la personne.

– Qu’on m’apporte mes vêtements !

– Qu’elle se taise !

– Haut les mains, que personne ne bouge !

Les verbes indiquant l’ordre, la supposition, l’indignation ou le souhait sont le plus souvent sous-entendus, non-dits.

– Que personne ne sorte ! (Il faut que personne ne sorte.)

– Soit un triangle rectangle … (Supposons que ce soit un triangle …)

– Que je fasse ce travail pour si peu d’argent ! Il n’en est pas question. (Il faudrait que je fasse …)

– Que cette union vous soit toujours une source de bonheur. (On souhaite que cette union …)

Le subjonctif dans les propositions exprimant un impératif indirect : exercice d’automatisations